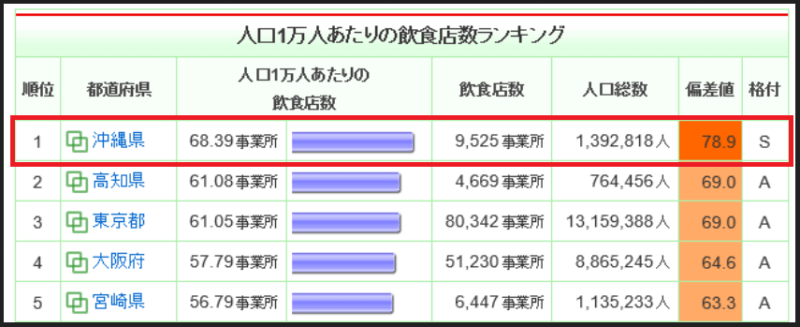

沖縄飲食業界は超激戦区

そんな、”飲食業界”で成功できるのは一握り、かなり厳しい環境ではないのか?という事について記事にしてみました…、

では早速…、

1日のスケジュールが超多忙

どのような飲食店を経営するかで、スケジュールは変わってくると思いますが、

例えば、夕方5時半に開店し、夜10時ラストオーダー、11時閉店というお店だと…、

店主が、居残ろうとする客を追い出し、売り上げを締め、片づけと掃除、お酒など配達物の発注、翌日の仕込みを済ませ、ようやく店を出られるのは深夜1時か2時ごろ…、

家に戻って風呂に入り、床に就くのは3時か4時

起床は7〜8時で、すぐに生鮮ものの仕入れ…、市場や業務スーパーに行って買い出しをし、9時ごろに店に着き、息つく間もなくランチの準備

ランチはおよそ2時間の短期決戦で、注文が入って5分、遅くとも10分以内に料理を出し続けなければいけません

昼2時、怒涛のランチタイムがようやく終わり、片づけがすべて終わったら、自分の昼食

何人かスタッフがいるお店なら、みなでまかないを食べ、余裕のない個人店はランチの残り物で白飯をかきこみ、一息

ほどなく野菜や魚、肉などの配達物が届き、品質を確認し、ボードにその日のおすすめメニューを書き、夜の開店に向けて仕込み…、

準備が終わった夕方4時30分、店主とスタッフは厨房や客席で休憩したり、あるいは短い仮眠をとる

夜だけの経営では食材のコントロールが難しい

良い食材を使っているお店は、何日か経って鮮度の落ちた食材を出すわけにはいかない…、

牛肉、豚肉ならいくらか保存もきき、多少の熟成効果もあるかもしれませんが、鮮魚、野菜、鶏肉は”鮮度が命”

そこで、お昼などにランチ営業をし、仕入れた食材を効率よくハケさせる事で、食材の廃棄を極力減らすようにコントロールをしている…とか(汗)

夜の営業をメインにした飲食店がランチ営業をする理由にもなっているんみたいなんです…

予想客数&見通しなどを立てるのが難しい

また、コース料理でないかぎり、客が何を注文するかもわからない…、

予約客が前日や当日キャンセルなんてことはしょっちゅうですし、だからといって、キャンセル料を取り立てることはまずできません(泣)

数品のつまみを注文し、いちばん安いお酒をちびちび飲みながら何時間も居座られることも…(汗)

”ちっとも料理が出ていなかった…”っというような日ももちろんあるんです(泣)

飲食業は「基本的には勝てないビジネスモデル」

実は、飲食店は最も難しいビジネスの1つ

日本政策金融公庫の「新規開業パネル調査」における業種別廃業状況では、全業種を通して最も高い廃業率が飲食店・宿泊業の18.9%(調査期間の5年間(2011〜2015年))

つまり、最も廃業し易い業種なんです(泣)

理由は簡単で、飲食店には経営学のあらゆる要素がすべて詰まっているからです…、

例えば、「立地の選定」「資金繰り」「店舗作り」「商品企画」「仕入れ」「原価管理」「製造管理」「採用」「人事管理」「マーケティング」などなど

数えたらきりがありません…(汗)

とても素人が安易に始めて成功できるような事業ではない…とか(泣)

最後に

それでも飲食店で成功を収めたいのなら…、

☑ これまで培かってきた知識と経験をほぼそのまま生かすことができ、

☑ ほかに比べて明確な優位性があり、

☑ 最初から多数の顧客がついていて、

☑ 初年度から黒字が確実